北海道小樽市の山奥に、雪森と呼ばれている森がある。その森は雪の精霊が暮らす土地として神聖な領域とされていた。森に入るには森番をしている家系の九条家に許可を取らねばならない決まりとなっていた。九条家は代々続く森番で、歴史は明治まで遡る。時には命と引き換えに、森や精霊を守ってきた由緒ある家系なのだが、次期当主である九条優都はその重大さにまだ気が付いていない様子だった。

「……え?え?ここにあった雪の扇子は?」

優都は持っていたアイスを落とし、絶句する。雪の扇子とは雪の精霊の持ち物とされている品物で中には災いが封印されている品物だ。普段は鍵を掛けて厳重に保管されているのが、忽然と無くなっていた。

「え?!やばいだろ?あれが無くなったらじいちゃんに怒鳴られる所の話じゃないって!」

優都の祖父、源治は現在自宅を留守にしており留守番を任されたのは優都だった。焦った優都は犯人がまだ近くにいると判断して外に飛び出した。

「これ足跡。―――森に続いてるな……」

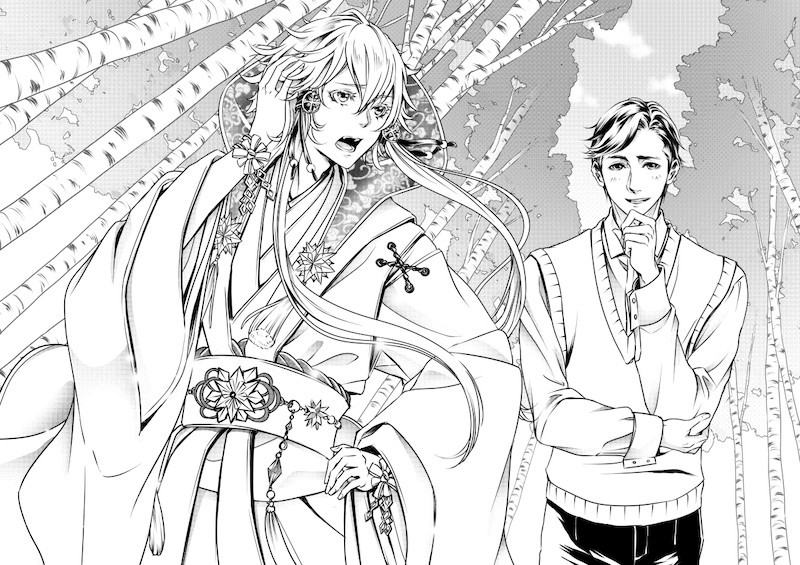

どこぞの探偵かの様に顎に手を掛けながら推理すると優都はすぐに後を追う。

(勝手に森に入るだけでもまずいっつーの!)

森に入ると、優都は扇子を片手に持っている後姿を見つける。そこまで雪は積もってないのでぎりぎり走れるので助走を付けて、その背中に飛び蹴りをくらわせた。

「ぐわっ!」

「おい、こら!泥棒!それがどんな物かわかって盗んでんのか?」

優都の飛び蹴りに倒れた泥棒は、年若い男だった。肌の色が異様に白く、瞳の色は透き通った綺麗な水色だった。盗みを働くような人間には見えないが彼の手は紛れもない雪の扇子を持っている。

「知るか!これを売れば大金が入るって聞いたんだよ!離せ!」

「馬鹿か。こんなの二束三文にもならねぇよ!それよりもこの扇子には、絶対外に出しちゃいけない最たる災いが封印されてんだぞ?」

優都の怒気に泥棒は少し大人しくなる。

「最たる災い?」

「そうだよ。この森に住んでる雪乃っていう精霊の弟で雪那だ」

「は!精霊?なんの冗談だ?」

泥棒は優都を小馬鹿にするかのように吐き捨てる。

「冗談でここまで本気になると思うのか?―――雪那はとにかくやばい奴で、昔起きた雪崩もそいつの仕業なんだよ」

優都は、真剣な表情になり泥棒に告げた。

「雪崩で大勢の人が亡くなってる。その扇子を甘くみてるとお前も死ぬ」

「なるほどな」

「だから大人しくそれ渡せ」

優都がそう言って扇子を取り上げようとした時、泥棒が扇子を広げてしまった。

―――扇子を三回扇がれたら終わり

優都の頭の中で、幼少期の頃の記憶が蘇る。

(あの時、父ちゃんはそう言っていた)

「っ!だから!やめろって言ってんだろうが!」

反射的にありったけの力を込めて泥棒の頭を殴ってしまった優都。

「やべ」

辺り所が悪かったのか、泥棒は気を失ってしまい優都は少しだけ慌てるが悪いのは完全にこいつと割り切って扇子を慎重に手から抜き取って元に戻した。

「はぁぁ……。まじで疲れた。とりあいず何事も無くて良かったわ」

優都は、泥棒の背中から降りて地面に腰を下ろしながら安堵した。扇子さえ取り戻せば盗人には用が無いのでそのままにしておこうと決めた優都は自宅へ帰って行った。

優都が去った後、泥棒はすくっと起き上がる。

「あいつ、本気で殴りやがったな」

恨めしそうに言いながら、泥棒はその場からふっと雪の様に消えた。

雪森の奥の奥に彼が寝床としている場所がある。

「雪乃、お帰り。どうだった?」

「お前の息子とは思えない程にやんちゃだった」

泥棒の正体は、雪の精霊である雪乃であった。

「そうかい?父さんの影響かな?」

「なんでも源治のせいにするな」

雪乃と会話しているのは、優都の父である伊織だ。彼はすでに亡くなっているので雪乃は伊織の魂と会話している。

「で?合格?」

伊織の問いに、雪乃は肩を竦めた。今回の事件は全て雪乃と伊織が「優都に次期当主の器があるか」を見極めるために仕組んだものだった。優都が信じている雪の扇子も偽物で本物は雪乃が森の中に厳重に保管してある。

「まぁ、森番になる心構え位は出来ている」

「良かったよ」

全ては二人のシナリオ通りに。

落としたアイスを片付けている優都はそれを知らない。

「雪の森」第二話

https://hokkaido-novel.me/kamui/349