会ったこともない女性だが、どこか懐かしさを感じる優都。

「お前が雪那に対する憎しみを消さぬと、その刀は抜けないぞ」

女性がいきなり雪那や雪化粧のことを話始める。先程までのやりとりを見ていたかの様な口ぶりだ。

「誰だが知らないけど、こっちは父親を殺されてんの!敵打ちでもあんだよ」

女性の言葉に、今度は優都が女性を睨んだ。

「よく聞け……お前はもう許しているのではないのか?―――だが、それを認めてしまえば父が悲しむと感じているのだろう?」

女性は一転して優しい口調で優都に問いかけた。

静寂がその場に落ちる。

「やはりな」

黙り込んでしまった優都を女性はじっと見つめた。その眼差しは慈悲深く温かいもので先程までの気性の荒さを感じさせない。

「嫌いだけど、もう憎んではいない」

幼い頃は父親がいない寂しさを感じて、雪那を憎らしく思っていたこともある優都だが年を重ねていく中で伊織が当主としての責任を果たした事や何よりも優都自身を大切に思い守ってくれたことを段々と理解してきた。源治という強烈な愛情が憎悪をいう感情をかき消してくれたせいもあるだろう。それほど優都は愛に包まれて生きてきた。だが雪那は違う。

「あいつは人間を憎んでるだろ?」

雪那は人間を許せていないのだ。

「そうだな」

女性の表情に影が落ちた。雪那の過去を知っているのだろう。恐らく優都よりずっと。

「なぁ、どうやったらあいつの気を静めてやれるんだ?」

―――憎しみは愛でしか消せないとしたら?

優都が女性に尋ねると彼女は目をぱちりとさせたがその後、ふふっと微笑んだ。

「それを抜いてみろ」

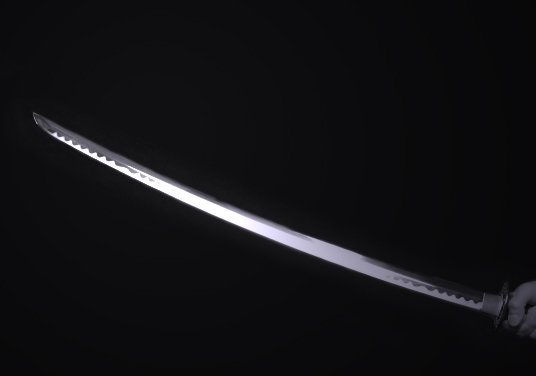

女性は優都が持っていた雪化粧を指さした。優都は言われた通り、深呼吸をして柄を握りしめてゆっくりと引き抜いた。

「あ」

どんどんと姿を見せていく刀身。銀色に輝く立派なそれは雪化粧の名にふさわしく美しいものだった。

「それで雪那を突け。あとは私がなんとかしてやる。頼んだぞ」

「は?ちょ!待て!どういう事だ?!なぁ、もしかしてひさ―――」

優都の質問は途切れてしまった。

女性がいつかの雪乃の様にふっと消えてしまったからだ。

「なんかあの人、じいちゃんに似てるな」